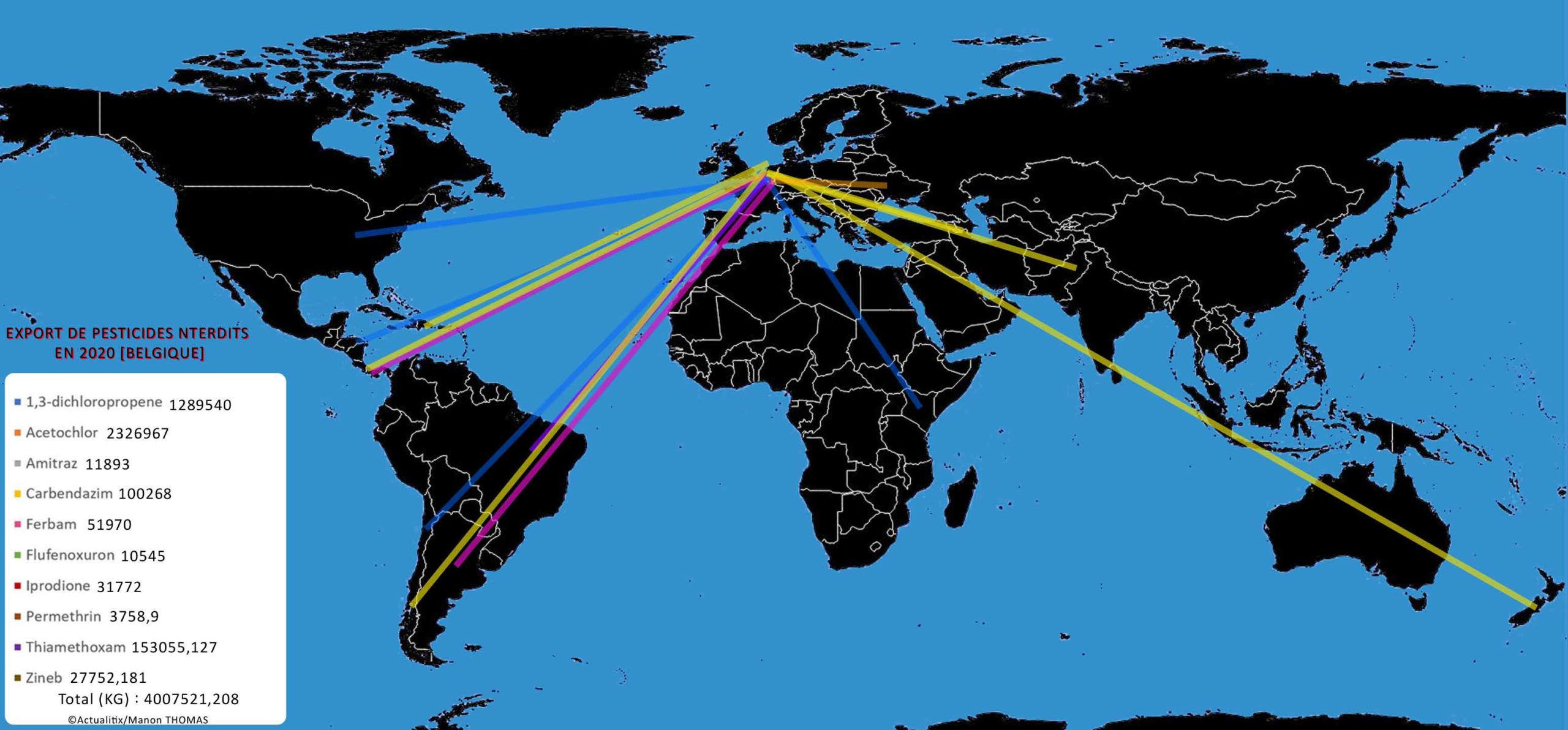

Chaque début d’année, les industries belges soumettent à l’Agence européenne des produits chimiques leurs projections d’exportation, ou leur quantité estimée, pour les substances actives reprises dans la législation européenne. Chaque fin d’année, le SPF Santé Publique compile les quantités réellement exportées pour la Belgique.

Au niveau européen, les conventions contraignantes de Bâle-Rotterdam-Stockholm (BRS) réglementent plusieurs domaines dans la productions et l’utilisation de produits chimiques en général. Les pays signataires de la Convention de Rotterdam s’obligent à fournir des informations sur les caractéristiques des produits chimiques importés. Ils autorisent ou non les importations pour mieux contrôler l’utilisation de ces produits. La mise en œuvre de la Convention de Rotterdam passe par le règlement UE 649/2012 relatif aux exportations et importations de produits chimiques dangereux. Suivant celle-ci, 207 pesticides [ndlr : listés à l’annexe 1] sont interdits dans l’Union Européenne. Pour la mise en œuvre, c’est l’European CHemicals Agency qui centralise les notifications d’exportation des États membres. Après avoir obtenu « le consentement préalable informé », les notifications PIC (Prior Informed Consent) ou notifications d’exportation permettent de valider l’envoi de produits interdits en dehors de l’Union Européenne. La traçabilité de 207 produits phytopharmaceutiques (PPP) est assurée. L’annexe du règlement actualisée annuellement, mais elle est peu représentative de l’ensemble des produits chimiques non répertoriés qui circulent à travers le monde.

Ce processus s’inscrit dans la réglementation du Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances. Son but : « protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité de l’industrie chimique de l’UE. Il promeut également des méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers des substances afin de réduire le nombre d’essais sur les animaux ».

Manon THOMAS

→ Dossier | L’export ban : la fin de l’effet boomerang ?